작년 한 해가 끝나갈 무렵, 친구·지인들에게 편지를 보냈다. 대상은 집 주소를 알고있는 분들로 한정했다. 12월 중순~말 부터 1월 초까지 해서 5통의 편지를 손으로 썻다.

내용은 2024년에 고생 많았고, 이런저런것에 고마웠고, 새로올 한 해는 ’24년도에 못해본 다양한것을 할 수 있는 한 해’가 됐으면 좋겠다는 마음을 전한 것이다. 그 곁에 개똥철학을 적어서 같이 보냈다.

대상 선정

대상을 그렇게 한정한 가장 큰 이유는 집 주소를 알 정도면 [일정 수준 이상으로 친하거나], [올해 도움 및 교류를 많이 주고 받았다]고 생각했기 때문이었다. 올해 “집 주소를 알고있을 정도”로 왕래했던 사람은 5명 밖에 없더라.

범위를 늘리려면 늘릴수는 있었겠지만, 한번 늘리기 시작하면 인원수가 확 늘어나서 부담이었다. 조금이라도 연이 있는 사람에게 보내자면 종이 몇백장은 써야 했을 것이다. 보내는 대상이 늘수록 여유시간으로는 편지를 쓰지 못한다. 필요한 노력이 취미 수준을 넘게 된다. 모든 사람들에게 보내는 것은 시간·정신 비용이 너무 많이 든다.

대상은 선정하며 올해 같이 있었던 사람들을 살펴봤다. 각 사람들과 한 해 동안 뭘 했는지 뒤돌봤다. 어떤 사람은 더 가까워졌고, 어떤 사람은 더 멀어졌는것을 느끼게 됐다. 한 해 동안 나름 친했다고 생각한 사람도 편지를 쓰자는 생각은 선뜻 들지 않더라. 같이 있었던 시간과 호감도는 또 다르다는 것을 느꼈다.

편지를 받고 싶어하는 사람은 많다. 실제로도 ‘난 왜 안주냐’는 말이 나왔었다. 편지를 쓰는데는 어느 수준의 노력이 필요하다.

결국 ‘편지를 보내는 노력’ 만큼의 가치가 있는 사람인가?를 생각할 수 밖에 없더라. 비록 계산적이다는 소리를 듣더라도 말이다.

편지 작성

B5 종이에 3장 또는 4장의 편지를 빼곡하게 적어 보냈다. 초고 작성후 보냈기 때문에, 실제로는 6~8장을 적은 셈이다. 그렇기에 한 통의 편지에 4~5시간의 시간이 쓰였다.

어떤 사람은 내용이 술술 나오지만, 그렇지 않은 사람은 내용을 짜내듯 작성했다. 필자의 경우에는 평소에 대화를 많이 한 사람이 쓰기 더 편했다. 친한 정도는 ‘같이 있던 시간’보다 ‘공통된 이벤트가 많을 수록’ 그리고 ‘서로 생각 교류를 많이 할 수록’이라고 한다. 이번에 편지를 쓰면서 더 크게 느꼈다.

집에 있는 노트에 적었다. 크리스마스 및 신정 전에 도착하도록 하기엔 시간이 촉박했다. 그래서 어쩔 수 없이 집에 있는 노트에 작성했다. 7mm 짜리 노트는 만년필 F닙으로 적기엔 너무 좁더라. 그리고 노트가 잉크를 너무 잘 흡수해서 읽는 사람이 힘들었을것 같다. 필자가 봐도 읽어내기 힘들던데 다들 “잘 읽었다”고 해주더라. 내용은 말 안하던걸 보니 노력을 읽었던게 아닐까 싶기도 하다.

손편지를 쓴다면 8mm 이상의 줄 노트를 사용하자. 남이 내 글씨체를 알아봐야 한다. 좁은곳에 빼곡하게 적으면 글씨 분간이 어렵다. 그러므로 글씨를 조금 크게 적는게 좋을것 같았다. 7mm 줄 간격은 일반 볼팬에게도 조금 좁아보였다.

편지를 2편 정도 보내니까 가독성이 떨어질거라 생각 들었다. 조금 일찍 알아챘으면 다른 노트를 미리 샀을것이라 아쉬웠다.

편지 보내기

편지를 보내려면 편지 봉투와 우표가 필요하다.

필자는 동네 마트에서 편지 봉투를 샀는데, 1천원에 15장이 들어있었다. 다이소에 1천원에 70장 짜리가 있다고 한다. 다이소가 가깝다면 다이소에서 사자. 인터넷에서는 1,300원에 100장도 파는것 같긴 하다. 배송비가 아까워서 문제지.

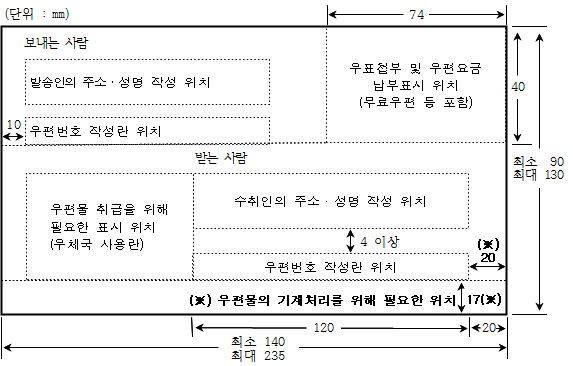

우표는 규격 봉투를 정확하게 쓴다면 430원 짜리를 쓰면 된다. B5 3장 + A6 1장이 든 편지가 16g 정도 나오더라. 25g 이하의 편지는 430원 우표로 보낼 수 있다. 해당 기준이라면 B5 5장 정도는 430원으로 될 것 같았다.

문자 인식이 안되면 ‘규격외 우편물’로 취급되어 520원 짜리 우표를 써야한다.

그러므로 우편번호 부분 만큼은 정확한 규격을 따라야 한다.

무게 감각이 없어서 직접 우체국에서 저울 측정후 증지를 발급 받았다.

처음 한 통은 우체국 직원에게 직접 제출했다. 그러나 이후로는 빨간 우체통에 다 넣었다. 솔직히 체크하나… 싶긴 했는데 잘 가더라.

월간 ESM

맨 첫 문단에 ‘편지에 개똥철학을 실어 보냈다’고 적었었다. 편지를 받은 사람들에게 개똥철학을 더 받고 싶은지 물어봤다. 혹시 ‘월 1천원에 한달에 한번 간단한 뉴스와 함께 개똥철학을 보내면 읽겠냐’고 물어봤는데, 대답은 반반으로 나왔다.

솔직히 필자는 다음과 같이 생각한다:

- 뉴스 부분은 인쇄한다고 해도, 개똥철학 부분은 직접 손으로 작성할 것이다.

- 첫 몇달은 신기해도, 조금 시간이 지나면 일상이 될 것이다.

- 일상이 되면 (작성한다고 노력에 비해) 잘 신경 쓸 것 같지 않다.

- 어느 순간에는 뜯어보지도 않고 어딘가 방치될 수도 있을것 같다.

- 그러면 나혼자 뻘 짓 하는거 아닌가?

“보내면 매달 재밌게 읽을것이다” 라고 말해주는 사람들이 두 사람 있었는데, 솔직히 그게 될지… 의문이다. 내 스스로가 베베 꼬인건가 싶기도 하다. 비정기라면 필자의 취미 생활이지만, 월간이 되는 순간 일종의 의무처럼 될 것 같은 부분도 있다.

그런 점에서 실비 1천원을 조건으로 내걸었다. 아무래도 ‘무료’로 한다고 하면 아무 관심도, 안면도 없는 사람조차 ‘음.. 나도 받아볼래’ 할 것 같았기 때문이다. 일종의 ‘그정도로 받아보고 싶은가’를 묻는 과속방지턱 느낌으로 말이다. 그럼에도 생각보다 사람이 많이 몰리기에, 조금 더 과속방지턱을 높여야 하나 싶기도 하다.

요런 일을 벌이면 한 4달 뒤에는 흐지부지 되는 경험이 많았다는것도 하나의 포인트이다.

필자의 마음속에서는 8명 정도의 규모에 편지를 보내는 취미 생활(?)을 하고프다는 것 같다. 딱 그 선이 힘들거나 의무감이 없으면서도 잘 읽을 사람만이 있는 수준 같다.

답글 남기기